記憶の解凍とは、白黒写真をAIでカラー化して蘇らせて、記憶を鮮明に継承していく東京大学のプロジェクトのことである。

(実況)世界記録は9秒90。人類の100mの限界は9秒70。2000年今世紀末までそれが9秒89まで達するだろう、これがスポーツ医学の予測です。まだ9年も残した1991年、21世紀への扉をノックするか打ち破るか?勝ってこそルイス、ルイスがこのレースに敗れた瞬間バレルの時代の始まり。バレルが勝てばまた一つ伝説が加わるという史上例を見ない100mの決勝です。5コースがルイス、3コース、バレル、真ん中にリンフォード・クリスティー。スタートはバレルの方がいいか?

(号砲)

一発で決まった。バレルが、バレルがいいスタートを切っている。ルイスがちょっと遅れているぞ。バレルがいい、バレルが出た、あと40mバレルリード、バレルリード、そしてスチュアートも追っている。バレルか?ルイス・・アッ!オッ、エッ!9秒・・

(解説)ルイスですね。

(実況)9秒86世界新記録!やったルイス。

(解説)公認記録ですよ。

(実況)ルイス勝った、9秒86物凄い追い込み・・。

以上が1991年東京で開催された第三回世界陸上選手権(いわゆる91世界陸上)における男子100m決勝のアナウンス実況の再現である。

この大会は東京で開催されることから日本国内での放送権のみならず、全世界向けの国際信号(映像とスタジアムノイズなどの音声)を制作するホストブロードキャストという責務を同時に担う権利と義務を日本テレビが獲得していた。

国際陸連から指名された名誉ある国際スポーツ競技のホストブロードキャスト業務は当時NHK含むどのテレビ局も任された経験がなく、とてつもなく重要な使命を日本テレビは背負うことになったのだ。

そもそも国際信号とは?

オリンピックやサッカーワールドカップを例にとると理解してもらえると思うが、全世界の国の人がその競技を見ている中で、特定の国の選手に肩入れするなど、極端な表現をする放送は受け入れられないという事。

つまり公平な放送をというわけではないが、きちんと誰がレースに勝ち、誰が入賞したかまできちんと表現をし、スタジアムにいない実況者ですら国際信号として配信される映像を通して自国の選手が何位に入賞したかを確認できるようなものを国際信号の基準とする。

勿論日本選手が入賞しなくても、メダリストの後にその日本人選手に光を当てるなど、独自のインタビューを実施するのは、国際信号に対してユニ放送(独自の、単体の)と呼ばれる。

この大会では我々日本テレビはホストである国際制作チームと日本向けの放送を担当するユニチームと明確に業務を分けて臨んだ。

国際チームはインテグレートの統括プロデューサーを田中晃氏が担当(現在はWOWOW社長)、その配下にトラック&フィールドとして5つのプロダクションが専門チームとしていた。

トラック競技のチーフディレクターを任された私のチームはプロダクションXと呼ばれ、その他フィールド競技はプロダクションA、B、C、Dと呼ばれ各々4人のDが配置された。

その他マラソン、競歩にも専門Dが指名されて、各自自分の業務を本当に専門的にこなしていく体制が生まれた。統括の田中さんはこの専門性を次のように表現した。

「例えば走り幅跳びの担当は砂だけを見ていてほしい。砂周りのことを聞かれたら答えられるようにしてほしい。

君に聞いたら全てがわかるように」確かにトラック担当の私はハンマー投げや、やり投げの世界新の数字や選手名がすらすらと出てこなくてもいいとすら思っていた。

あとは何故かトラック競技の専門プロダクションがXと呼ばれていた事に謎めいた特別なプロジェクトの響きを感じて、妙に嬉しかった。本来ならAからの順番でいいはずなのだが。

さて国際信号制作のための勉強は89年ころから始まった。当時から国際陸上連盟(IAAF)はテレビガイドラインというものを発行していて、放送に関する決め事やルール、例えばカメラ位置を決めるときの決め事や考え方、中継システムのガイダンスなども規定していた。

なるほど100m決勝のメインカメラはまさしくフィニッシュラインの延長線上に置かれなければならない、またそのサイトライン角度は21度であるなどが記されていた。

またフィールド競技の予選と決勝のカメラ位置はおのずと違うものだとも。

ただ我々が驚いたのは、そのマニュアルには中継するディレクターの資質とは?

そのような事まで言及されていて、それは「中継Dとは失敗を引きずらないクヨクヨしない前向きな性格である事、決断力にあふれていること」。

そうか、これからはたかが中継、失敗してもくよくよしないようにしようと皆で誓ったのも懐かしい。

(柔和、経験、関心、スタミナ、熱心、委託能力、管理能力、完璧さ、創造性、想像力)

TVガイドラインを引っ提げて国際陸連のTVデレゲートのライモ・ピルツ氏が来日したのもそのころだ。

彼は陸連から指名されて様々な国際大会のテレビ制作の指導を行なう立場で、190㎝もあろうかという大柄なフィンランド人、目つきは鋭いが心優しい、我々国際チームのお師匠というわけだ。

彼の講義といえば、重要なカメラ位置の設定、各競技のカメラワーク、リザルトなどの結果をスーパーインポーズする画柄のことまで詳細にわたるもので、まだ陸上中継に於いてはよちよち歩きの我々には新鮮なものばかりだった。

それでも30代前半で意欲もある生意気なディレクターの私は、トラック400m競技のスタートの従来の撮り方に疑問があると彼に伝えた覚えがある。

400mのスタートは当時ピッチレベルのカメラで1コースから8コースの選手の全員をそれぞれフレームアウトする形で撮影していた。それでもしその間に誰かが転倒したらフレームの外になるのでよくないのでは?

実はその時、彼からは明確な答えをもらえなかった。私の質問の仕方が悪かったのかもしれない。

いずれにしても東京の本番はメインカメラで、やや広い画角にはなるが全員がフレームに入った映像でスタートさせたのだ。

ところで陸上競技とフィンランドという関りは当時ぴんと来なかったが、今でもオリンピックの陸上競技の国際信号チームはフィンランドのYLEという放送局のメンバーであり、IOCやOBSからも絶大な信頼を得ている。

どうやらこの国のスタッフたちはいろいろな箇所で同時進行している競技をうまくさばきながらTV制作することに長けているらしい。

陸上しかり、冬季のバイアスロン競技など、広い単一ではないエリアでどの選手がどこで何をしているか察知することに慣れているのかもしれない。

陸上もトラック競技と並行して複数のフィールド競技が同時進行していて、その瞬間どの競技を生でチョイスするのかは、とても重要なのだ。

場合によっては世界新が飛び出すかもしれず、徐々にハードルが上がっていく種目はいいが、走り幅跳び等いつどの試技で世界新が出るかはわからないから面倒なのだ。

それに関係ないのかもしれないが、世界陸上の第一回大会は1983年にフィンランドのヘルシンキで開催されている。

さらに番外編だが、そのピルツとのやり取りで面白かったこと。

大会のアクレディをもらった時に、いきなり彼から、これで東京の地下鉄や電車、バスに乗れるのだよね?と聞かれた事である。

その時に私は何をこのおじさんは言っているのかと思ったが、この手の国際大会ではそれは常識だとあとでわかるのだから、如何に日本の放送局が国際大会を経験していない時代だったのだと思い知らされたエピソードだ。

ただ東京の交通は複雑でいくつもの交通会社が運行しているので、実際メデイアサービスはなかった。もし交通機関が無料でも東京ではどのエリアまで適用するのかといったところだったと思う。

そんな国際チームと並行して国内ユニ制作チームの準備も急ピッチであった。

トラック&フィールド、マラソン、競歩とアナウンス陣も各種大会の取材を経て質の高い放送を目指していた。

大会のスペシャルリポーターに長嶋茂雄さんを指名し、数々のゲストの仕込み、テーマソングの選曲やら事務局運営までこれまた大変な準備が始まった。

放送フォーマット作成や編成調整、営業セールス、ゲスト仕込み・・日本テレビも数あるライツホルダー(放送権者)の一つとして高視聴率獲得に向けて動いていた。

そんなライツホルダーの中で、一番気合が入っていたのはアメリカのNBCである。

カールルイスのみならず、M・ジョンソンやパウエルなどきら星の如くスターを擁するアメリカの放送局なのだから無理もない。

これは意外な決め事で驚いたのだが、スタジアム内のカメラ位置を決めるときに、ホストの我々よりもいい場所をNBCは優先的に決められるという事実である。

やや専門的になるがトラックのフィニッシュを真正面でとらえるカメラ位置をヘッドオンというが、その位置決めはNBCが先にする。本来なら一番ローアングルで迫力ある表情を狙うカメラ位置だが、我々ホスト局はNBCに譲った末のやや高い位置にこのカメラを置くことになったのだ。

これは現在のオリンピックでも同様のルールなのだが、高い放送権を払っている、いわゆる大会のパトロンが偉いという事であるが、やや切なかった。

その他、イギリスのBBC、ドイツのZDF、ARDなどが常連のライツホルダーとして勢揃いし、91年の8月はさながらミニオリンピックのような華やかな雰囲気が国立競技場を包んだ。

市川猿之助のスーパー歌舞伎の演出による開会式を経て大会は開幕したが、その2日目に早くも男子100m決勝である。

おそらくこのレースの結果が大会、放送、運営すべての成功の行方を左右すると皆が思っていた。

男子100mの王者は長くカールルイスが君臨してきた。84ロス五輪金メダル、88ソウル五輪はB・ジョンソンの金はく奪により

連覇していたルイスは、既に31歳になっていたが、それでもトップの座は譲らない構えだった。

ベンが失墜した後ルイスへの挑戦者は何人か現れたが、決め手に欠け当時最も有力なライバルはバレルだった。

91年に入りバレルこそがいよいよルイスを破り新時代到来を告げるのではないかといわれての東京だった。その年ルイスは最愛の父を亡くし失意の中での来日でもあった。

この東京での9秒86のドラマを私は幾つかのテレビモニターが並ぶ日本テレビの中継車の中で見守っていた。

カメラ台数は15台、スローモーションVTRは8台、トラック競技に関わるスタッフは50名だった。

レースの号砲は20時を予定されていて、その日は長い一日を経て、いよいよ世紀の瞬間を迎えようとしていた。

そして先の実況を聞くこともなく、100mレースを追いかけるメインのカメラ映像をただひたすら見つめていた。

私は日本テレビのディレクターでありながら、全世界向けの国際信号を担当する重責を担っていた。

当たり前だが失敗は許されなかった。

もちろん大会には様々な種目があり、大会は始まったばかりだ。

しかし男子100mの持つシンボリックな影響力を考えると、このレースの持つ意味はとてつもなく大きかった。

ましてやルイスが勝つのかどうかを全世界が見つめている。我々はそれを伝えるための目となり耳となるのだから。

カメラワークそのものや技術的トラブルは勿論のこと、レースの本質を見逃すような制作的なミスも犯してはならない。

実況を聞かなかったのは、国際Dの立場として日本向けの放送コメントに引きずられないようにするためである。もはやこの瞬間私は日本テレビの人間ではなく国際信号制作請負人といったところだった。

そして言わずもがな、勝負はあっという間の10秒足らずで決まる。

レース後にあれこれカット順の指示を出していたら間に合わない。

カメラマンたちとの事前の打ち合わせから、ルイスが勝ったらこの段取り、バレルが勝ったらあの順番、その他の選手の場合はこうしたい・・とオプションを想定していた。

その映像制作をスムースに行うには、まずは誰が勝利したか?を全てのカメラマンにその瞬間に伝えなくてはならない。

それがもしも出来なかったら、この中継はめちゃくちゃなものになってしまう危険性があったので、私の最大かつ唯一の仕事だった。

確かにきわどいレースだった。

スタートしてから固唾をのんでメインモニターを凝視する私にもルイスがかなり出遅れたのは分かっていたし、バレルがリードしていたのが分かった。

ただこの時のために集中していた私にははっきりとルイスがゴール直前にトップに躍り出たのを一瞬のうちに捉えていた。

ルイス自身が勝利を確信したと同時に力強く両腕を万歳でもするように掲げたからこそ、私にもその確信が伝わったのも事実だった。

「ルイスが勝った!」

スタートの号砲から10秒間の沈黙の後、中継車の中で絞り出した私の第一声はこれだ。

バレルでもクリスティでもなくルイスだった。

この一声が国際信号制作のための全てだった。

それからは確信を持った各カメラマンたちの表現する渾身の映像をタイミングよく全世界に送るだけだった。

そしてルイスのたたき出した記録は世界新記録の9秒86!追い風参考ではない正式な新記録なのかどうかも世界の視聴者に伝えなくてはならない。

ゴールしてからのおよそ20秒間の短い時間だったが、それでも正直怖かった。

本当に間違いなくルイスが勝利したのか、過不足なくこの驚異的な世界新のドラマは表現できているか?

追い風1、2mの公式表示板の抜きもきちんと捉えたし、ルイスとバレルの抱擁もしっかり表現できた。ルイスのウィニングランをステディカメラの映像でフォローしているころには、中継はまだまだ続いているのに、これは成し遂げたかもしれないと、緊張は徐々に解けていった。

9秒86という世界新がこのレースの偉大さをさらに高めた。

2019年現在の100m世界新はボルトの持つ驚異的な9秒68であるが、1991年当時のこの記録もまた驚異的だった。

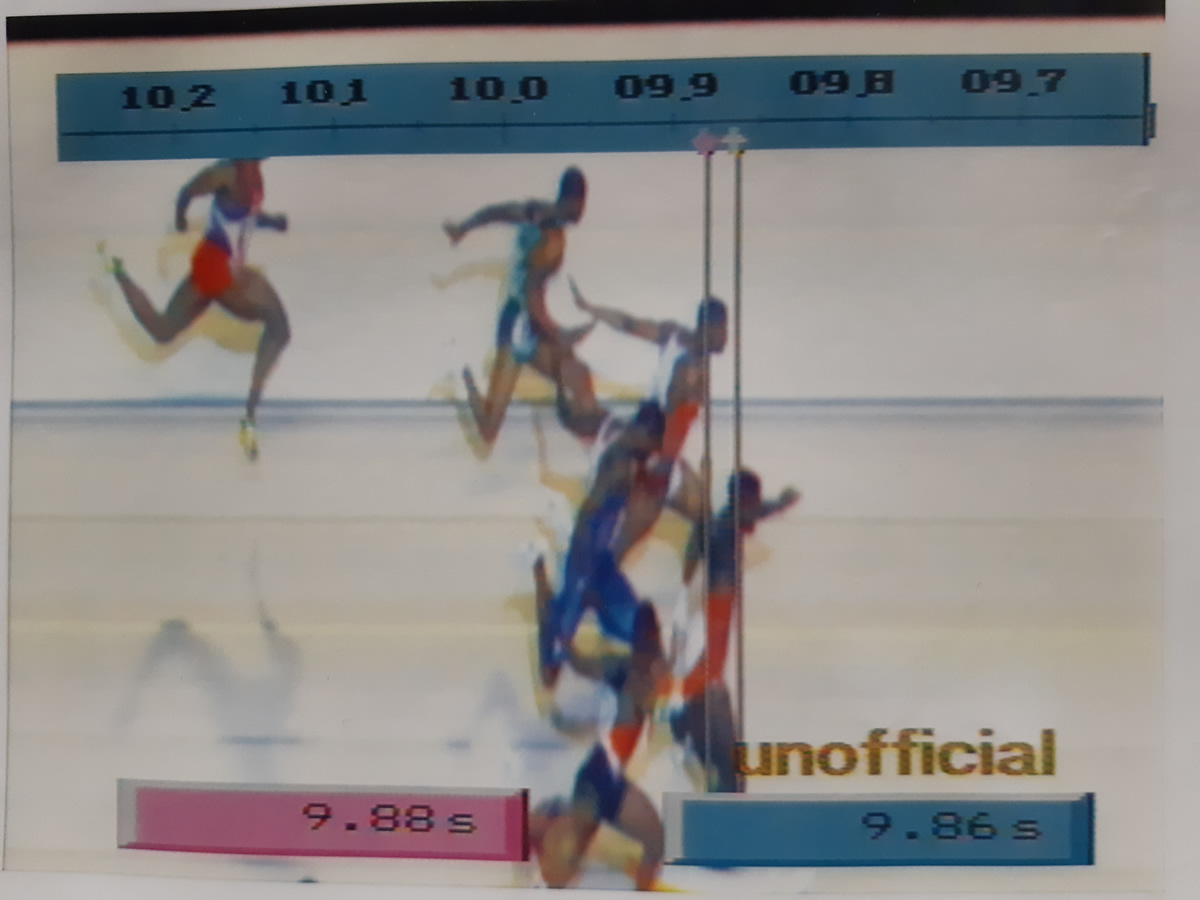

実は我々はこの夜の接戦レースを予測していたかのように、ある特殊映像処理作成に挑んでいた。

それはSEIKOなどにより公式記録計時がきわどい判定用に審判に提供する判定写真を生中継の中でテレビ映像に取り込むというもの。おそらく世界で初の試みだったが、これまた我々が提供した様々な別角度のスローモーションに取り込んで全世界に配信された。確かにきわどい100分の1秒の世界の争いの過酷さが一目でわかった事で開発チームの並々ならぬ苦労が報われたのだ。

大会2か月前、技術開発チームからその時点での写真解像度を制作チームに確認を依頼されて、統括からトラックのチーフとして正直な感想を求められた経緯があった。

その時私は迷いながらも、この品質では国際信号に乗せるのは無理だろうと報告した。

実際その画像は選手や計時の品質表現の粒子が荒く、稚拙な印象は免れなかった。世界初の挑戦とはいつもそんなに簡単なことではないのだ。

今のままではこの計画は叶わないかも、こう伝えた自分の気持ちが少々やりきれない中、統括の田中さんがよくダメ出しをしてくれた、技術も更なる改良をするといっていると伝えられて、ホッとしたことも思い出した。

そして今、技術開発チームもまた成し遂げていた。

先輩が中継後真っ先に私に駆け寄って来てくれて、その時の公式計時写真のプリントを手渡された。

私の手元に残ったそのプリントは宝物だ。

それにしてもレースはルイスの際どい勝利だった事を、今でもその写真が物語っている。

さて最近知り合った人たちに91年世界陸上の時に男子100mの中継を担当していたというと、口を揃えて「あああの男子100m見ていましたよ。

すごい仕事をしたのですね。長嶋さんがカール、カールって呼び掛けたけど、無視された中継ですよね」もちろん放送の仕組みを知らない人達には仕方のないことだが、違うのですよと言ってもなかなか伝わらない。

先にも述べたが視聴者が見ていた番組は日本テレビの制作したもので、あとから番組録画を確認すると、100mレースの前から長嶋さんがスタジアムの客席でレースの予想を含めて勝負の行方への期待をレポートしていた。

またレース終了直後は実況席と掛け合いし、カールを見つけると懸命にカールに対して呼び掛けた、あのカール!カール!がおそらく多くの視聴者の印象に強く残ったのであろう。

残念ながらその時カールは無視したのではなく気が付かなかっただけなのだが。

日本テレビの放送を進行する国内チームは、CMをどのタイミングで挿入するか、長嶋さんはじめコメンタリー陣をどう指導するか、さらにそのアテンドも考えるなど業務はいっぱいある。

考えてみたらいつも野球中継やサッカー中継など自分も本当に多岐にわたる業務をこなしながら映像を作ることだけに集中しきれていないのが常だった。

今回国際チームに身を置いた故、トラック競技の中継車の中で競技そのものだけをわかりやすく映像制作することだけに集中できた事、しかもトラックのことだけを考えていられる事が、自分たちでも信じられないほどの集中力を生むことが出来たのは大きい。

レースのフィニッシュでカールの勝利を真っ先にカメラマンたちにも伝えられたのもこの集中力だったに違いない。

当時は神がかっていたとしか思えない印象だった。

すなわちこのシステムを構築しみんなで分業してやり遂げたことが成功の要因といえる。

民放の制作者がCMや出演者のことをノーケアでいいなんて思えば夢のようなやり方である。

後はホストブロードキャストと言う名誉に大きなやりがいを持てたことも大きい。

当時トヨタカップというサッカー試合をホストとして全世界に配信する経験こそあったが、こんな大きな世界大会を任されたことで三〇代を中心とした制作陣は意気に燃えていた。

そのころ我々のバイブルは市川崑監督の作品、1964東京オリンピック公式映画であった。

総合プロデュ―サーの掲げた中継のフィロソフィーは「競技中は競技をわかりやすくシンプルに、競技前後はドラマチックに人間を表現しよう」というもの。

市川崑監督の、マラソンをアベベの哲学的な表情のクローズアップだけで描いたシーンや、100m決勝の前のスタートに備えるアスリートの目のアップや筋肉だけを表現した部分を学んでいった。

すなわちレース前後のアスリートの心中を描き出すような映像表現を磨いていったのだ。

また統括を中心に良く映像表現を話し合ったものだ。先の100m公式計時写真の映像化のみならず、フィールドのモグラカメラやステディカメラの導入、トラック走行移動撮影用電気自動車の採用など新技術導入も大きなテーマであった。

しかし忘れてはならないのが、過去大会から学び、中継カメラの基本的な設置位置やカメラワークに改善の余地はないかを徹底追及したことだ。

例えば100m決勝の勝者のリアクションをきれいに捉えるためには予選や準決勝のカメラ位置と同じでいいのか?

過去大会のリアクションカメラはフィニッシュラインに近い位置に置かれていた。そのため勝者の顔の表情よりも、通り過ぎた後ろ頭のカットがなんと多かったことか。

確かにTVガイドラインにはフィールド競技の予選と決勝時のカメラ位置変更の持つ意味は謳っているが、このようなケースのスタディは一切書かれていない。すなわちフィールドのケースはカメラの横振りにより、予選通過ラインを一目で強調しようという狙いが明確だからだ。

そうでなければならないというカメラワークを越えて、より美しく勝者や敗者を撮りたいという思いからカメラ位置を我々はそれこそパラノイアのように探っていった。あるときはあと1mずらそうといった具合である。

実際ルイスが勝利した男子100mのリアクション時、ルイスとバレルはフィニッシュラインを大きく超えたコーナー付近まで駆け抜けたため、思い切ってゴールから遠くずらしたカメラで彼らのリアクションを正面からとらえることが出来たのは嬉しかった。

また、統括とは話し合いのうえ次のような準備までしていた。

世界陸上クラスともなれば、自分ひとりの作品や演出ではないだけにコンセンサスを得ておきたかったのである。

この大会は言うまでもなくルイスの大会だった。勝っても負けてもアメリカのみならず全世界が注目している。

ご存知のように100mの中継はスタートの号砲からフィニッシュまでワンカットで見せるのが常識である。

それもメインカメラで1コースから9コースまでの全選手のランニングが一枚の映像に入っているべきなのだ。

で、もしこの大会のこのレースでルイスがよもや途中棄権や転倒するようなことがあったとしたらどう考えるかがテーマだった。

実際稀ではあるがスタート直後にハムストリングの肉離れを起こすことは大いにある。

私の主張はこうだ。

ここまでのルイスの歴史、このレースにおける存在を考えたら万が一の時には例外措置があってもいいだろう。

出した結論は、スタート後、直後も含めておよそ30mの距離まででルイスが途中棄権したら約1秒少し彼の映像を他のカメラでFFサイズ(全身サイズ、アップではない)でのみ例外的に抜く可能性を持っておく。

ルイス以外、バレルなら別カメラで抜かない。可能性というのは、決め事として一人のアスリートを抜くのではなく、その時の状況も想定してという事であり、それでも備えておかないと必ず混乱すると思ったのだ。無難にルイスの離脱を生中継の中では見過ごす手はあるが、それはカールの大会と言われたその世紀の瞬間を見逃すことになると思っていた。

危機管理としては、いくつかのオプションをあれやこれや想定することではなく、ただ一つあのルイスの事態を一瞬でもいいから生放送で伝えるかどうかの決断の基準だった。

2度とないかもしれない世紀のレースだからこそ、そこまで考えて考え抜くのだし、そうした準備だけはどうしてもやっておきたかった。

そう思わせてくれたアスリートの存在と、ビッグイベント中継の機会をもらえたことに感謝したい。

幸運にもレースでその事態は起こらなかった。本当に良かったと思うが、今でもそうした準備をする心構えこそが全体に良い中継を制作できた礎になっていたと思う。

何を書いても語っても自慢話にしかならないが、100m翌日のTVブリーフィングで日本テレビの先輩Pたちはスタンディングオベーションで各国ライツホルダーたちに迎えられた。

当時NBCで国際陸連のテレビデレゲートの一員だったアレックス・ギラディ氏は自国のルイスが勝ったことも含めて終始上機嫌だったと聞く。

ギラディ氏はIOCの東京オリンピック大会調整委員会の副委員長を務めたが、2022年の春に亡くなられた。

東京のオリンピック組織委員会に身を置いた私は、その彼と91年の世界陸上の話をする機会があった。

彼の中ではあの大会はこの上ないいい大会だったらしく、私が国際信号を制作したメンバーだったと告げると、その後何かと仕事の上で贔屓にしてくれたものだ。

当時同じく国際陸連のテレビデレゲートの一人だったスペインのロメロ氏は、その後IOCと協力してOBSというオリンピックの国際信号ホスト制作の会社を立ち上げた。

そんな彼らが本気でトラック競技のみならずすべての国際信号の成功を祝ってくれた。

87年に第2回のホストを担当したイタリアのRAIはじめ、ガゼッタ・デロスポーツは次のような賛辞をくれた。

「この大会における日本の映像は必見のスぺクタルであった。シナリオは懸命な判断に基付き、いくつもの画を有効に結び付け、シーンからシーンへ違和感のない映像に仕上げられている。いま、我々が目にしているシーンが最も重要なのだという自信に溢れていた。

(中略)三日間の放送中、視聴者は手袋をはめた手で大切に扱われているかの如く、ガイド役の案内でスタジアムの隅々まで見学したかと思うと、主役となる選手一人一人を紹介してもらう、そんな印象すら抱かせた。」

1991年8月27日、イタリア中のカフェやバールでこの記事が躍った事を想像するだけで痛快だった。

閉会式が終わり、すべての国際信号を終了し国立競技場のピッチレベルに行き、少し感傷に浸っていると、あのライモ・ピルツ師匠がやってきた。一緒にいたプロダクションD担当だった後輩の高橋君と私の顎をその大きな右手でしゃくりあげるようにさすりながら、「よくやったな」との一言。

まるで小さな子供に対して宿題をうまくやった時に親が見せるご褒美のような仕草に思えたが、決して悪い気はしなかった。

そう、彼ら陸上中継先進国にとって我々はまだまだ歩き始めた子供だったのかも知れない。

その後、日本テレビは93年シュツッツガルト、95年ヨテボリでの中継を経て、その放送権をTBSに譲ることになる。

以来ずっとTBSは放送権を保持し、2007年には91東京に次いで日本においては2回目となる大阪開催と共にホストブロードキャストの名誉を彼らも経験をした。

いつか91年のあのルイスのようなレースを迎えた時に、あなたならホストブロードキャスターとしてどのような映像を撮りますか?などと酒でも飲みながらTBSの陸上中継エキスパートたちとも話をしてみたい。

同じようなぎりぎりの経験をした者同士なら、おそらく話も弾むことだろう。

そして、もしピルツ師匠がご健在なら是非に一献傾けながら、今回の東京オリンピック2020の国際信号の評価の一つでも聞いてみたいと思う。

このコラムの記憶の解凍のきっかけとなったのは、2025年に世界陸上が東京で開催されることが決定したからである。

1991年から実に34年ぶりである。放送権はTBSであるが、最近TBSのスタッフから聞いたところによると国際信号を制作するホストブロードキャスターの業務は世界陸連(IAAFから今はWRとなった)が指名し発注した専門チームが中心に請け負うルールらしい。

あのしびれるような緊張とやりがいは自国開催でも、外国人任せになってしまうのだろうか。

だとしたらTBSのスタッフも少し残念な思いをしているのかもしれない。

世界陸上100m決勝を自らの手で中継制作することは、テレビマンにとって忘れがたい経験となるはずだから。

全世界に国際信号を届けるホストブロードキャストの責務は、放送マンの誇りになるが、 最近はチャンスが減ってしまった。