記憶の解凍とは、白黒写真をAIでカラー化して蘇らせて、記憶を鮮明に継承していく東京大学のプロジェクトのことである。

その時私は東京・市ヶ谷の駅前で数人の通行人に、とあるインタビューをしていた。

質問のテーマは「あなたは野球の試合でホームスチールを見たことはありますか?」である。

よくある街頭インタビューのシーンだが、いきなりホームスチールの話題とは、いささか唐突な印象は免れなかったと思う。

それでも日本テレビです、野球に関しての質問ですと必死に呼びかける私に対し、50代らしき男性は「さあ、最近はみないねえ」。

30代の女性は「そんなプレーがあるのですか」、20代のカップルは「面白そうだけど成功するは絶対無理だよね」

日本人なら、おそらく野球をそんなに詳しくなくとも盗塁のルールは知っているだろう。

どんなに俊足の選手でも2塁を盗むのさえ簡単ではないし、3塁、ましてや本塁をスチールで奪うのは至難の業であるのは素人にも判る。

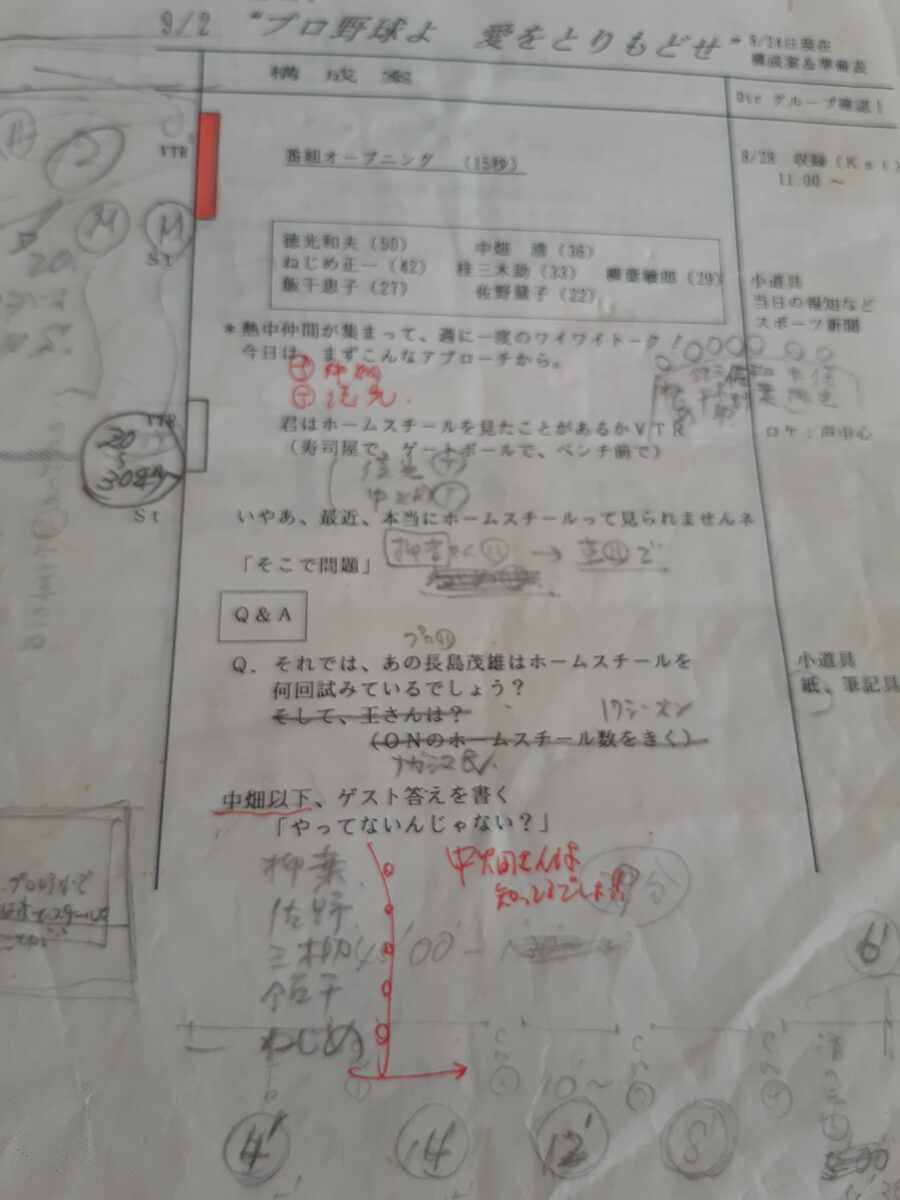

その時とは1990年、今から30年以上も前に「熱中宣言」というスポーツ情報番組があり、様々な企画を私がチーフとして担当していた時代である。

「熱中宣言」は中畑清さんと徳光和夫さんが番組MCで、毎週日曜日の午前10時からの1時間番組である。

スポーツ情報をストレートに伝えるのではなく、その裏側やスポーツの面白さを違った角度で取り上げようという野心的な番組だったが視聴率は稼げず、確か1年弱で終了した。

それでも我々は意欲的で、現在WOWOW社長である田中晃プロデューサーの元、第一回目の放送準備に取りかかっていた。

そして我々の挑んだ番組テーマは、あれほど国民的スポーツとして人気を独占してきたプロ野球そのものが、見ているファンにとって魅力を失いつつあるのではないか?という投げかけだった。

真のスターの不在?あるいはプレーそのものが確率だけを求めた管理野球となってから、その魅力を急速に失いつつあるのでは?といったものだ。

そして、今のプロ野球には愛情が欠けているのでは?という投げかけまでしようというものだった。

随分と大胆で不遜な企画と思われるかもしれないが、日ごろから巨人戦のプロ野球中継を、年間70試合以上も放送しているスタッフだからこそある種の危機感を抱いていたのだ。

当時まだまだ地上波放送のキラーコンテンツであった野球中継は、80年代後半からその視聴率にも陰りが見え始め、年間70試合平均で25%以上もあった82年から84年年当時に比べ、90年代は20%を割る年度が増えるなど、やや落ち込んでいった。

そんな中で我々スポーツのスタッフ達に刺激を与えたのは、草野進さんという女流華道家を名乗る作家が記した著書「プロ野球批評宣言」や、二宮清純氏が記す各種エッセイにおける日本のプロ野球中継が野球をつまらなくしているといった批評であった。

またスーパースター長嶋茂雄に対し溢れんばかりの愛情を吐露したエッセイや詩で知られる、ねじめ正一さんの作品群だった。

ちなみに草野進さんは実在しない女性で、著者は批評家の蓮實重彦さん。蓮實さんは大の野球ファンとしても知られ、彼(彼女)の言うプロ野球批評の核は次のようなものだった。

「野球で一番美しいプレーは多分3塁打であろう。

この瞬間、打者も野手も球場一杯にダイナミックな動きと緊張感を披露するのであり、ホームランはスタンドインしたとたんそこですべて決着がつく。また確立論や管理野球で縛られる選手たちは冒険をしてでも、一つでも先の塁を目指すようなプレーが少なくなってきた。」

そうした批評にシンパシーを感じた我々は、選手の自主性による、積極的かつ意外性のあるプレーの復活を提唱すべく、まずはその象徴ともいえるホームスチールを考査しようとなったのである。

実はこのホームスチールを番組テーマのシンボルとして真っ先に取り上げようと決まったのは、一枚のある写真に魅せられたからである。

それはある意味不思議な白黒の写真で、バッターが今にも打球を打ち返す気満々のなか、一人の走者がホームに滑り込んできた一瞬を捉えたものである。捕手は投手の放った球を捕球する寸前で、走者の足はスライディングの姿勢ながらすでにホームを奪っている。

その走者とはあのスーパースター長嶋茂雄氏で、ちなみに打者は広岡達郎氏である。残念ながら動画ではないこの写真からは、すべて想像でしかないが、長嶋はホームスチールに成功したがサインプレーではなく個人の独断で敢行したのであろう。何故なら打者の広岡はフルスイングでバットを振ろうとしていたからだ。

この結末は不確かだが、いつだか、この事件?で広岡は勝手なサイン無視の長嶋のプレーに「俺の打席を信じていないのか」と激怒したと聞いたことがある。いずれにしてもこのプレーの是非はさておき、その時球場は間違いなく驚きと歓喜に包まれたに違いない。

こうした興奮を呼び観客を喜ばせる事こそプロ野球の目指すものではないか、そう当時の私たちは思ったのだ。

そしてそうしたプレーは勝利を目指していながら、ファンを喜ばせるようなトライである。

そういう意味では後年彗星のごとく現れ去っていった阪神(後に日ハム)の新庄剛選手も

同じ匂いのするプロ野球選手であり、敬遠のボールを無理やり打ちに行きサヨナラ安打としたプレーも甲子園のファンを狂喜乱舞させた。

そしてその後も日本ハムの監督になり、ファンに向けたサービス精神旺盛な活動も有名になった。

ただし勘違いしてほしくないのは、変わった受け狙いの行き当たりばったりのプレーを推奨しているわけではない。いつでもホームスチールや、敬遠球打ちを期待しているわけでもない。しかし監督やコーチに管理されて確率の高いプレーを尊重するあまり、委縮して一つでも前の塁を目指す全力疾走が失われていたとしたら、それは残念なことであるということだ。

さて、ホームスチールである。該当インタビューのあと、当時久々に見かけたホームスチールの当事者である高木豊選手のインタビューをした。まだ横浜大洋ホエールズ時代に俊足のスーパーカートリオとして名を馳せた名選手である。彼もまたノーサインだったがチャンスと見て個人の判断でホームを奪った。その証拠にバッターボックスに立っていた遠藤投手が、びっくりしてこけているシーンがこちらは動画映像としてはっきり残っていた。

高木豊選手曰く、ああした状況では走ってもいいというチーム環境こそあったが、遠藤さんも驚いたようにノーサインだったと明かしてくれた。そしてスーパーカートリオの一人として足で魅せた選手の矜持があることも分かった。

ホームをスチールで奪う場合、ランナー1塁3塁のケースでの重盗の場合に、よりチャンスがあると思われるが、いずれにせよサインが出ていなくても一つでも多くの塁を目指す精神こそが賞賛されるのが野球だということだ。

そうした野球への愛を、文章で表現した一人がねじめ正一氏である。

「高円寺純情商店街」で第101回直木賞を受賞し、詩人としても有名な作家である。

スタジアムのファンを沸かせるスーパースターを文化人の立場から称賛する詩を書いた彼は、熱狂的な長嶋茂雄信者でもある。

彼の実家であり自宅は東京・杉並区の南阿佐ヶ谷で、街の中心、中杉商店街の一角にてねじめ民芸品店を営んでいた。店主でもあるねじめ氏はお店にもたまに出ているらしく、私は彼に番組への協力をお願いしに通うことになる。(現在は閉店されたと聞く)

この直木作家は驚くほど気さくだったが、長嶋愛、野球愛は尋常ではなく1時間ほどその思いのたけを語った後で番組のコメンテーターとしての出演を快諾してくれた。

むしろ嬉々として出番を楽しみにしてくれているようでもあった。我々としても野球へのたっぷりとした愛を語ってくれる人物を探していたのだから、うってつけのキャスティングであった。

そして、いよいよ仕上げはあの天下のスーパースターであり、あの鮮烈な印象を残した写真の主人公である長嶋茂雄さんへのインタビューである。

長嶋さんは1974年に選手引退後、巨人の監督に就任したが1980年に成績不振を理由に監督を解任されて、その後いわゆる浪人として文化人活動をしており日本テレビもいろいろな番組のキャスターやスペシャルレポーターをお願いしていた。

私も1988年ソウルオリンピックの時に日本テレビスペシャルサポーター長嶋さん担当としてご一緒に取材をさせてもらった経験があった。

それでも偉大な野球人・長嶋茂雄さんへの特別インタビューは稀であり緊張の中、インタビューさせていただいた。

内容を深く突っ込むために、アナウンサーではなく担当の私自身が行ったこのインタビューは1時間近く時間をかけてじっくりすることが出来た。

詳細は忘れてしまったが、あのホームスチールのこと、広岡さんとの確執から始まって、プロ野球にとって大事なファンに喜んでもらう事など彼の思いを一つずつ聞いていく至福の1時間だったのはよく覚えている。

打者として空振りの時も如何にかっこよくヘルメットを飛ばすのか、日ごろから練習していた話、敬遠に怒ってバットを持たずに打席に入った、無言の抗議という思い出、守備の時に如何に派手にボールを処理するか研究したエピソード。どれもが野球を愛し、ファンをいつも愛した男の思いが伝わってきた。

例のホームスチールはノーサインだった事、打者の広岡さんはそのあと怒っていた事などもうどうでもよかった。

この不世出のミスタープロ野球が、現役、監督時代を通じて如何にファンを一番に考えてプレーしてきたことか。ファンに喜んでもらえることを優先するのが長嶋さんの哲学である。

そしてインタビューも佳境を迎え、私はどうしても長嶋さんの口からストレートにテレビの前で言って欲しい言葉があった。

勿論無理に言ってもらうやらせでもなく、このインタビューでも彼からの思いは伝わっていたのだから、ストレートにシンボリックにタイトルコールをしてほしかったのだ。

私はインタビューの中で、愛というキーワードを多用していた。ひょっとするとその愛が最近のプロ野球で足りないのではないか?私はいささかくどいやり方かもしれないが最後の最後に彼に渾身のストレートな質問を投じた。

では、これからのプロ野球界にとって大事なこととは何でしょうか?

長嶋さんは迷うことなく私の目を見て力強く答えてくれた。

「そうですね、それは愛でしょうね」

未だ浪人中の長嶋さんは、それでも私の今日のインタビューに対しても思いっきりのサービス精神を発揮してくれたのだと思った。

やはり長嶋さんは野球のみならず稀代の天才的な表現者なのだった。

第一回目の熱中宣言の生放送は、当初の予定通り「プロ野球よ、愛をとりもどせ」をタイトルテーマにし、ねじめさんや中畑さんらの熱い語りとインタビューVTRを交えてアッという間に1時間の生放送が終了した。

この番組の3年後の93年、長嶋茂雄さんは巨人軍の監督として再び球場のど真ん中に戻ってきた。

ちょうどサッカーのJリーグが開幕し新しいプロスポーツのライバル誕生の年に合わせたかのように、そしてプロ野球の救世主のごとく彼はグラウンドに帰ってきた。

その後、2003年監督引退の時までの10年間、野球場にはそれこそいっぱいの愛があふれていたと思うのは私だけではないだろう。

この文章は2008年ごろに書いた、プロ野球人気に関する記憶の解凍である。

巨人戦をはじめとしてプロ野球は視聴率20%近く獲得し、国民スポーツの代表であり続けて欲しいといった時代のものである。

そうした中で、視聴率が徐々に低下していき、国民的スターの存在も希薄となった時に書き留めたものである。

戦術ばかりが先に立つ管理野球に対するアンチテーゼでもあった。

何と言っても個々の選手の輝きこそが、野球の魅力の原点だと。

その後、プロ野球は地上波での機会こそ減ったが、逆にセ・パ両リーグ共に全てのチームの放送や配信でいつでも楽しめる時代になった。

春季キャンプの練習風景までCS放送や配信でほぼ全チームが視聴できるのは、野球くらいであろうから、やはり国民的な人気スポーツの地位を保っていると言えよう。

そうした意味では、1990年初頭に感じた私たちの懸念は、もはや杞憂だったといっていいだろう。

ただしテレビ文化としてのスポーツから見ると、巨人を中心とした地上波放送が激減したのも事実だろう。

そして国内のプロ野球を飛び出してメジャーリーグで大活躍する選手が増えたことも大きな変化であろう。

野茂英雄以降、イチロー、松井秀喜、ダルビッシュなど枚挙にいとまがない。

時差もありながらMLBの試合放送はNHKBSを中心に必ずみられるようになった。

そして大谷翔平の出現である。

二刀流は、既に管理野球の枠を超越していると思うし、何より彼のポテンシャルそのものが凄すぎる。

投げても、打っても天才的、走っても一流のタレントもさることながら、

ファンへのサービス精神も豊富なお茶目な性格も含めて、大谷選手は野球が好きで、好きで、たまらないのがにじみ出ている。

少年の頃は誰しもエースピッチャーで4番バッター、そして盗塁もできるスーパースターになりたいと憧れたものだ。そんなスーパーパフォーマンスをする選手に少しでも近付きたくて練習し、汗を流し、そして野球というスポーツを心から楽しむ。

いくつになっても大金を稼ぐプロになっても、野球小僧の純粋な心を忘れない。

そう、それこそがプロ野球に対する愛なのだと、あの番組を制作して30年以上経過した今、

私は再び幸せな気持ちになっている。

3月9日開幕のWBCも楽しみで仕方がない。

そこでは、大谷選手の快投やホームランも大いに期待したいが、足の速い大谷選手の三塁打、いや、よもやのホームスチールが成功した時に、スタジアムは興奮のるつぼと化すだろう。

そして野球を愛する少年たちがまたまた増えるに違いない。

追記

この文章を書いた後、日本代表は期待通り世界一に輝いた。

大谷翔平の投打にわたる活躍は言うまでもない。

東京ドームの自身の看板直撃ホームランも、大声をあげながらの気迫のピッチングも凄かったが、勝つために自らの意思で選んだイタリア戦でのセーフティーバントも、野球の持つ自己表現の面白さを再認識させてくれた。

そして何より二刀流の極みに、感動した。

決勝戦で、打者で出場し続けながらの最後の押さえに志願の登場。しかも最後はエンゼルスの同僚、MLBきっての主砲トラウトを三振に打ち取っての優勝。全てが劇画のヒーローの様な姿は、後世に永遠に語り継がれるだろう。

もちろん大谷以外の全選手も素晴らしかった。

2009年以来の世界一、初の日米対決を制した事実は、それだけで偉大である。

しかしそのプレーの一つ一つと同様に、多くのエピソードも素敵だった。

ヌートバ―のペッパーミルパフォーマンス、佐々木朗希が死球を与えたチェコ選手への謝罪に、ロッテのチョコを持って訪れた話、ダルビッシュのチーム盛り上げへの献身、 打撃不振の苦しみを乗り越えて、ついに決勝ラウンドから復活した日本の三冠王・村上宗隆。

そして日本人のみならず、参加した国の選手やファンからも愛される日本チームであったことが何より嬉しく、誇らしかった。