2025年3月20日、森保一監督率いる日本代表がFIFAワールドカップ8大会連続出場を決めた。

日本代表史上最速、しかも世界で一番乗りの予選突破、7試合で6勝1引き分け、得点24で失点は僅かに2である。

決して簡単な道のりではなかったはずだが、素晴らしい戦いぶりであった。

出場を決めたホーム埼玉スタジアムでのバーレーン戦は、それでも途中まで見ている者たちにとってフラストレーションのある展開だった。

勝てば文句なし、仮に引き分けても他会場の対戦「オーストラリア対インドネシア」の結果次第で予選突破が約束されていた。

しかし、前半終わって0対0と日本はバーレーンを崩しきれないままハーフタイムに入った。

試合開始の早かったオーストラリアがインドネシアを降したとの情報がプレス席を駆け巡った。

となれば、日本はこの試合に引き分けでも8大会連続出場が決定する。

でも何かしっくりこない。

このまま引き分けで出場が決定したとしたら、やはりスタジアムの大観衆もテレビの視聴者も、スカッとした気分にはなれるはずもない。

おそらく埼玉スタジアムにいる大観衆のほとんどが他会場の結果を知ることもないだろうから、試合後に実は出場が決定しましたという会場アナウンスが必要になるのだろう。

快進撃を支えてきた3バックシステムも、バーレーンのフォーメーションとの噛み合わせもよくないようだった。

プレミアリーグで驚異的なゴールをあげている三笘薫も、万全なコンディションではないのか左サイドを抉るいつもの鋭い突破は見られない。

それでも日本が失点をする可能性はほとんど感じないまま、後半21分を迎えた。

組織の中にちりばめられた、個の”宝石”たちが一斉に輝きを放ったその瞬間に、日本の先制点は生まれた。

伊藤洋輝(バイエルンミュンヘン)から縦へ出たフィードを、上田綺世(フェイエノールト)がポストプレーではたき、受けた久保建英(レアル・ソシエダ)が自身のドリブルから見事なためを作り、相手DFの裏をとる見事なパスが鎌田大地(クリスタル・パレス)に繋がる。

鎌田は慎重かつ大胆に、ボールを上からたたくような独特のキックで、結果的にGKを確実にかわしてゴールを決めた。

ドイツ、オランダ、スペイン、イングランドと欧州主要リーグに所属しプレーする4人が電光石火の速攻で1対0とした。

30年前では想像もつかなかった海外組だけでの見事な連携であった。

思えば今回の日本代表は、招集25名中で21名が海外組であり、厳しいリーグ戦での生き残りをかけて切磋琢磨しているメンバーたちだ。

海外からの長距離移動も含めて、海外組は負担も多いことなどから、もっと国内の優秀な選手招集も視野に入れるべきという意見も2次予選あたりからずっとあった。

厳しいリーグ戦の中で、どこかに故障を抱え万全な状態ではない選手も参加している最終予選シリーズでもあった。

ナショナルチームダイレクターの山本昌邦氏に尋ねたことがある。

昨年の2次予選の頃であったと思うが、海外組の過密スケジュールなどコンデイションの問題も含めて、Jリーグで活躍する選手をもっと招集する方向性はないのかと。

やはり予選を確実に勝ち抜くためには、欧州の厳しいリーグで戦いもまれている個の質の高い選手が、今の代表には最優先として必要なのだというのが答えだった。

では日本のJリーグと海外欧州などの主要リーグとの差はどこにあるか。

それについては、山本氏は”距離”というワードを挙げた。

この距離の意味は、主に相手との間合い(マークやプレス)のことである。

また必要な局面での味方との距離(サポート)も関連してくるかもしれない。

相手の距離が数センチでも縮まれば、ボールコントロールの精度もより高くなければならないし、身体的強度やスピードも高めなくてはならなくなる。

同じような局面でもお互いのプレスの掛け合いの距離も強度も、やはり欧州リーグの方がJリーグよりもワンランク上質なのだと言わざるを得ないのだろう。

Jリーグも発展し強化を続けてきているが、自身に与えられる相手との距離はまだまだ余裕が持てるものということか。

そのことを、かつての日本代表でブンデスリーガを経験し、今はJリーグの神戸でプレーする酒井高徳なども体感として語っていたことがある。

欧州で積み上げてきた距離感や強度をチームメートの前で体現して、「これくらいの強さで行くべし、もっと相手との距離を詰めろ」と味方に要求していたのを思い出した。

すなわち組織というシステムの中でお互いに連動して動いているものの、常に高いプレッシャーの中でフィジカルでもスピリットでもタフでなくてはならない。

そうした高い海外レベルでもまれてきたからこそ、日本の選手も個々が強くなってきたのである。

さらに欧州など海外でもまれた選手たちは、頭の中のイメージでも、勝つためのサッカーに対する思考を十分養っていると思う。

味方との連携含めて、どうしたらセカンドボールを奪えるか、どうしたら失点のリスクを減らせるか、どうしたらゴールが生まれるかの道筋など、一流の監督の戦術のもと、経験としても肌で感じ取ってきている。

最近それらをサッカーIQの高さということで表現されることが多い。

しかし頭の中や戦術ミーティングの中ではわかっていても、ピッチでその理想を具現化するのは、最後には個々のコンデイション、パフォーマンスの質の高さに尽きるのではないか。

相手がそうさせないための手立てとして、鋭く速いプレスと強度のある寄せを仕掛けてくるのが試合だ。

そうした状況では、一対一なり、エリアでの数名の戦いの勝負の積み重ねを制する必要がある。

つまり戦術システムは重要だが、最終局面での個の強さこそが、サッカーでは勝利を分けるということであろう。

さてバーレーン戦で、最後にその“個”がひと際輝く瞬間を見届けたのは後半42分だった。

そして日本代表の8大会連続出場は、この時間違いなく決定した。

ショートCKから、伊東純也のパスを受けた久保が左サイドをえぐり、GKのニアサイドを左足でぶち抜くゴラッソ(スーパーゴール)を決めた。

それでもこのCKも事前にデザインされた戦術の一つであったことを久保も明かしている。

となれば、流れの中でもセットプレーでも、組織として取り組む戦術に沿って戦いながら、それでも個々の一つ一つのプレーの輝きの積み重ねこそが、サッカーの質を高めていくのだと改めて認識させられた。

試合後の森保監督に対する公式記者会見でも、”個か”コレクティブ(組織)”か”に関する質問も出た。

森保監督は、バーレーンの方が日本よりも全体的にコンディションがよかったと認めたうえで、だからこそ最後のところは”個”の力が試合を決めたという事だと率直に語っていた。

また試合後多くのサッカー解説者や批評家の意見も、久保の個の力を高く評価する意見が多かった。

日本がコレクティブな面で不十分だったものを個人で補ったという表現も多く見られた。

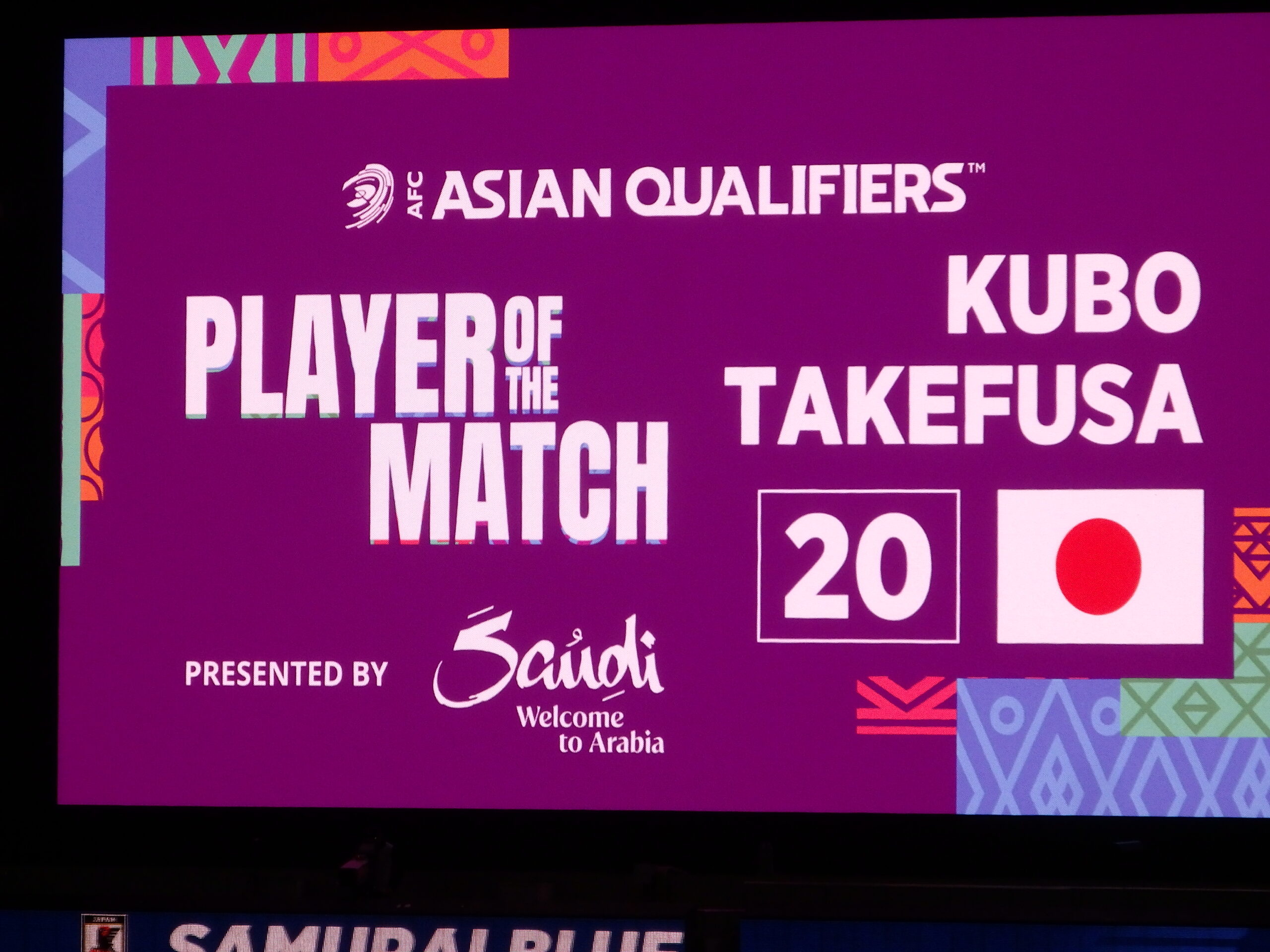

プレーヤーオブザマッチは文句なく久保だった。

その試合で最も際立った活躍をしチームに貢献したとして、ただ一人に贈られる称号だ。

すなわちサッカーは全員でやるものでありながら、こうした称号は選手たちのモチベーションをあげ、また観戦するものを楽しませ、熱くさせ、選手との距離を身近にさせる要素の一つだ。

試合後のインタビューで、久保は自身のフィジカルもスピードもさらに強化していきながら、まずは目の前の1対1では絶対に負けないようにしたいと決意も新たにしていた。

そして23歳になった自分のかつての幼さは抜けて、スペインでの厳しい戦いから成長してきたことも相まって、日本代表での学びも含めて一皮むけたのだと。

“歴代最強”と呼ばれる日本代表だが、ワールドカップ本大会に向けて、もちろんチーム力を挙げていくことは絶対条件であろう。

日本人の持つ協調性、自己犠牲による献身力という特性も相まって、ワンチームになった時の日本代表は確かに可能性を秘めている。

おまけに、もしもスタメン全員が欧州トップチームのレギュラー、かつ中心選手に成長すれば世界を相手に伍して戦えるはずだ。

合言葉は「最高の景色を2026」

最高の景色、すなわちワールドカップ優勝を目指すという強い想いが込められている。

その上で森保監督は「これまでのW杯優勝国を見たときに、国中の関心事でないと優勝ができないと感じている。日本代表の戦いに関して、共闘、応援していただくこと。日本中の関心事としていただくことがピッチ上の選手たちのエネルギーとなる。メディアの皆さんも批判もありでも構わないので、より多くの方々に代表の試合を見ていただけるように、輪を広げていただければ」とコメントしている。

確かに日本代表が世界一を目指すのなら、その国民のサッカーに対する関心度も世界トップクラス、いや世界一にならなくてはならないだろう。

国民のほとんどが日夜話題にし、メディアが少し異常なほどの報道を繰り返す、いわゆる社会現象が生まれるほどにだ。

バーレーン戦の前日まで、MLB 開幕戦シリーズ東京開催「ドジャース対カブス」の話題が日本中を賑わせていた。

大谷翔平のみならず、山本由伸、佐々木朗希、今永昇太、鈴木誠也と日本人同士の対決もあり、試合のみならず来日から練習から、それこそ日本人選手主催によるマグロ解体ショー付きの食事会まで話題になった。

ただ試合の地上波テレビ視聴率を見ると、MLBの開幕戦が32%、第2戦が29%と驚異の数字であったが、森保ジャパンのバーレーン戦も21%と高い数字を獲得している。(いずれも世帯視聴率)

それだけ日本代表への関心度は、8大会連続出場という歴史と共に育まれてきた証であろう。

2022カタール大会出場を決めた三笘のゴールは、アウェーであったためDAZNの有料配信のみで地上波放送で観ることは叶わなかった。

放送権の関係で仕方なかったとはいえ、盛り上がりには大きく欠けたのは事実だ。

今回は、つくずくあの夜の試合が日本のホームで地上波放送(テレビ朝日)可能な日でよかったと思う。

地上波で多くの視聴者が、相手の息の根を止め8大会連続ワールドカップ出場を決めた、あの久保のゴールを目に焼き付けたこともまた大きな意味を持つだろう。

普段はスペインでプレーし、その活躍も有料の配信放送を中心にしかお目にかかれない久保のゴラッソを、全国ネットのゴールデンタイムで多くの人の印象に残すことが出来たからだ。

スポーツを好きになること、それがにわかファンであっても大いに結構なことだと思う。

ずっとコアなサポーターだけでなく、ライトなファンが大いに関心を持ってくれてこそ、その競技は大きな発展を遂げるのだから。

そして虜になるタイミングは人それぞれでいい。だれしも何かを好きになるファーストステップがある。

サッカーの場合そのタイミングは、やはりワールドカップが大きなインパクトを持つ場であるし、競技に対する新たな興味への扉を開ける。

森保ジャパンが本大会を3バックか4バックで戦うのか、はたまた対戦相手によってフォーメーションを変えるのか。

ワントップ、シャドーには誰を起用するのかなどの戦術が、大変大事なことは間違いない。

しかし、本大会でそれらの話題を超越する個の活躍がどれだけ生まれるかこそが、最高の景色を見るために絶対必要なことではないか。

過去のワールドカップで優勝を争った世界的なチームの個の力の偉大さを思い出してみてほしい。

古くはペレ、ベッケンバウアー、クライフ、マラドーナ、ジダン、プラティニ、バッジョ、ロナウド、ロナウジーニョ・・。

2010年大会以降ではイニエスタ、エンバぺ、何よりメッシ。

もちろんチームには優れたイレブンが揃っていた。

しかし、世界何十億の人々の永い記憶に残る選手をチームに擁してこそ、ワールドカップの栄冠を勝ち取ることが出来る。

この3月は、欧州でもビッグゲームが目白押しだった。

その中で、17歳の若者の驚異の活躍を目にした。

その名はラミン・ヤマル。

欧州チャンピオンズリーグではバルセロナの一員としてラウンド16でベンフィカを破る、信じられないようなアシストパスとゴラッソを決めた。

欧州ネーションズリーグ準々決勝オランダ戦でも、スペインナショナルチームのメンバーとして会心のゴールを奪った。

もちろん世界にはヤマルだけではなく、多くの有望なスーパープレーヤーが存在する。

このような個の輝きを持つ世界のトップクラスのチームと、来年のワールドカップで森保ジャパンは戦うのだ。

そして日本人としては、久保や三笘などは間違いなくワールドクラスの選手だと信じている。

繰り返させてもらう。

ワールドカップを戦うには、全員の和、選手層の厚さ、ハイレベルな戦術理解、監督采配、戦術の切り替え、コンディション維持、全てが試される。

そして試合相手と展開に合わせた戦術、採用するフォーメーション、3バックか4バックか・・すべてはサッカーにおいて勝負に関わる重要な要素であることは間違いない。

それでも最後は、ピッチの上の”個”の宝石の輝きがなければ、最高の景色を見ることは出来ない。

(2025年4月3日追記)

森保一監督が3日、東京都内で開かれた内外情勢調査会で講演し、ワールドカップカップ初優勝に向けて必要な条件として、並外れた力のある個の存在と挙げた。

「野球の大谷さんみたいな突出した力がある選手が日本代表として戦っていけるようになれば、さらに強くなる。さらに上へ突き抜けてほしいとチームで共有している」と話した。

独自のチームマネジメント術を紹介しつつ「個から組織が成り立っていることを忘れてはいけない」と、周囲への敬意や気配りの重要性をも説いた。

ワールドカップ本大会を前に「一番足りないもの」を問われると、メッシ、C・ロナウド、マラドーナ、ペレの名を挙げ、「個の力をもっと上げていくこと。力のある選手が11人集まって、チームの組織力が強くなる」とコメント。

監督自らが強い認識があることはよかったと思うが、選手たちがどこまで飛躍してくれるのかがポイントであろう。

そう簡単に日本にメッシは生まれない。それでも近いレベルにはきっと到達してくれると、久保や三笘らのプレーぶりを見てそう思うのだ。